Tiranías terapéuticas en los feminismos de base[1]

Laura Yustas

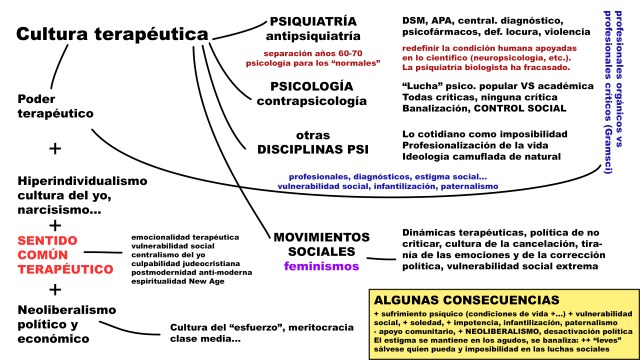

Cuando me siento a escribir sobre salud mental lo hago siempre en compañía. A un lado está mi familiar psiquiatrizada y en muchos casos maltratada por las instituciones y sus profesionales; al otro, mis compañeras de militancia feminista. La experiencia compartida con la primera me recuerda que hay personas que sufren, que ese dolor es real y que los esfuerzos para reducirlo muchas veces lo amplifican. También me muestra la dificultad para salir de una misma hacia un común transformador en un momento personal en que las acciones más cotidianas suponen un reto. La proximidad con las segundas, en cambio, me acerca a las narrativas que se refieren a la dificultad para seguir militando, al miedo a perderse en lo colectivo, de la necesidad de encontrarse a sí mismas. En cierto sentido, podríamos considerar que se trata de dos caras de la misma moneda: dos efectos devastadores de la hegemonía de lo terapéutico en nuestras vidas. Aprovecharé el ejercicio de escribir en un boletín cómplice en cuestiones antipsiquiátricas para escuchar más el lado de mis compañeras de militancia y compartir algunas ideas sobre cómo considero que la expansión de la cultura terapéutica está afectando a la movilización social. Las ramificaciones de lo terapéutico son complejas y diversas, así que he incluido un esquema general en el que he trazado algunas de ellas.

Las emociones en la militancia: de la ecoansiedad a la ecorabia

Hace unos meses, mientras preparaba una charla sobre terapeutización de los movimientos sociales, comenté algunas de mis ideas con una amiga muy sensibilizada con la crisis climática y militante de Extinction Rebellion. Surgió la cuestión de la ecoansiedad y me explicó que había asistido a una charla sobre clima y emociones. Allí se planteaba que el concepto de ecoansiedad parece estar llegando a todos los rincones y, en cambio, no ocurre lo mismo con otras emociones asociadas a la crisis climática, como por ejemplo la ecorabia. A pesar de que –o precisamente porque– la ecorabia es una emoción que podría tener un potencial mayor en la lucha ecologista actual. La ecorabia así formulada alberga la reacción, la respuesta de rechazo colectivo y centrífugo, mientras que hablar de ecoansiedad remite casi inevitablemente a lo individual, a lo centrípeto, al malestar íntimo, paralizante y fácilmente patologizable.

En el boletín anterior se podía leer la transcripción de la mesa redonda Salud mental y emergencia climática: huidas mentales [2], en la que Belén González y Contra el Diluvio analizaban esta cuestión [Boletín n. 49, primavera, 2023]. Belén González compartía su preocupación por la patologización de la ecoansiedad y por su consideración desde la APA como un “temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y las futuras generaciones”. González alertaba de la descripción de esa “nueva patología” como “la excesiva preocupación por el cambio climático”. En un contexto como el actual, en el que las nimias medidas que se están tomando para evitar una extinción masiva –porque la mortandad masiva ya se está produciendo en otras especies y en la nuestra– y su desproporción con la amenaza inminente debieran impedirnos considerar “excesiva” cualquier reacción de preocupación. Una visión militante debería tener muy claro que la clave no está en dejar de estar preocupadas, sino en qué se puede hacer para evitar el colapso. González también llamaba la atención sobre la paradoja de considerar que la solución a esta preocupación es el tratamiento clínico, cuando es el sistema sociopolítico y económico el que necesita una transformación urgente. Ponía varios ejemplos de esta centralización de las soluciones en el tratamiento clínico individual: una mujer que acaba en salud mental por un insomnio seguramente provocado por las altas temperaturas en un domicilio mal aislado en un barrio obrero madrileño, o los síntomas depresivos de una joven desanimada en los estudios y en sus proyectos vitales por estar viviendo el día a día de nuestra largamente anunciada aproximación al colapso.

El hecho de plantear la preocupación climática como una nueva patología que podría encontrarse en futuras ediciones del DSM es esperpéntico. Por suerte, gracias a la distancia de los últimos años, situaciones parecidas resultan ahora ridículas. Por ejemplo, la consideración de que las activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tendrían que haber optado por la terapia individual para tratar sus cuadros de ansiedad y depresión, en lugar de dirigir su malestar a los bancos. A pesar del bombardeo mediático y de la invención de una “crisis de la okupación”, el derecho a la vivienda continúa teniendo una gran fuerza simbólica en determinados sectores. Sin embargo, se crean nuevas palabras como la ecoansiedad y entran en el imaginario colectivo como nuevos salvavidas, patologizando y justificando el malestar al mismo tiempo. Sirven de asidero precario para las fracturas identitarias de la contemporaneidad del mismo modo que lo hicieron antes otras etiquetas, como la histeria femenina. De pronto la persona precaria, desbordada por sus condiciones de vida insostenibles, encuentra en el diagnóstico una mezcla agridulce de estigma y de justificación aplicable a su naufragio particular. Más allá de la necesidad concreta de responder a los gritos de auxilio individuales y de evitar en lo posible el dolor psíquico, urge una reacción colectiva a gran escala.

En los contextos en los que he escrito con más asiduidad, la crítica a la cultura terapéutica y a sus tiranías suele responderse agitando las cifras del aumento de las tasas de suicidio y de dispensación de psicofármacos. Me ahorraré aquí las justificaciones porque considero que escribo en un medio especializado y que quien me lee entiende que lo cortés no quita lo valiente. La necesidad de plantear una crítica sólida contra la hegemonía de lo terapéutico no sólo no entra en contradicción con ayudar a quienes sufren, sino que es condición de posibilidad para la eliminación del sufrimiento psíquico.

Sentido común terapéutico en las asambleas feministas

En mis espacios de militancia he asistido a ejercicios de autocompasión y de búsqueda interior de traumas ocultos que harían estremecerse –de horror o de placer– a muchas psicoanalistas. La cuestión del trauma es amplia y compleja, y se ha planteado de mil maneras desde Freud, tanto en el campo de las disciplinas psi como fuera de ellas. Aquí trataré de explorar la cuestión en el subcampo de la antropología de la memoria, donde se habla de la Era de la Memoria y, concretamente, de la memoria del dolor.

El llamado giro memorialístico de las últimas décadas no sólo atañe a la recuperación de los restos de personas fusiladas en todo el territorio español y abandonadas en las cunetas. Se refiere igualmente, por ejemplo, a la construcción de identidades colectivas profundamente ligadas a la transmisión social de injusticias y traumas. En un momento como el actual, esos traumas pueden estar relacionados con crímenes de lesa humanidad, como la esclavitud, el Holocausto, el terrorismo machista, el genocidio de la población palestina por parte de Israel o la guerra civil española; pero también pueden producirse más “a la carta”, a pequeña escala. Pueden incluso convertirse en modas que afectan a colectivos concretos en los que de pronto todo un grupo de militantes descubre traumas infantiles similares. El descubrimiento de esas vivencias ocultas a través del análisis retrospectivo, además, se performatiza desde la afectación, una especie de actitud de exhibición y sobredramatización de la vulnerabilidad. Para el sociólogo Frank Furedi, en las sociedades dominadas por la cultura terapéutica se está desarrollando un tipo específico de vulnerabilidad que él denomina vulnerabilidad social. Furedi habla de ella como de una forma de afectación que funciona como una forma de ampliación de la vulnerabilidad. Es decir, no nos mostramos socialmente más vulnerables, sino que nos convertimos en socialmente más vulnerables, y esa nueva vulnerabilidad la aprovecha el sistema capitalista neoliberal para generarnos nuevas necesidades mercantilizables. Falsas necesidades capitalistas como las que critica frecuentemente Guillermo Rendueles en materia de salud mental.

En el seno de las sociedades afectadas por las culturas terapéuticas se está produciendo un fuerte cambio de paradigma que es importante señalar y que en los espacios de militancia feminista está pasando desapercibido, frecuentemente camuflado como ejercicio de cuidados. Pondré un ejemplo: en el pasado, las sesiones de autoconciencia –antiesclavista a principios del siglo pasado y feminista a partir de los años 70– trataban de recoger el sufrimiento individual para construir un análisis colectivo de la opresión y desmontar así el sistema de desigualdad. Infinidad de grupos de personas racializadas –concretamente de personas que habían sido esclavizadas y habían huido o comprado su libertad–, por un lado, y de mujeres –principalmente blancas–, por otro, se reunieron asiduamente durante décadas. El objetivo era poner en común su opresión y dibujar un mapa útil de los prejuicios y condicionantes sociales del sistema racista y patriarcal. Una especie de carta de navegación que les ayudase a sobrevivir a las violencias y a transformar la sociedad. En la actualidad, quedan pocos grupos de autoconciencia y los que existen no se centran en integrar aquella famosa frase de “lo personal es político”, sino que funcionan como espacios de recentralización de lo privado. Es decir, responden más bien al “lo político es personal y psicológico” que denuncia Dau García Dauder[3]. Sí existe, por otra parte, una práctica concreta en muchas asambleas actuales que podría considerarse heredera de los grupos de autoconciencia feminista, pero que difiere bastante cuando se mira de cerca: la dinámica de la ronda de sentires.

Las rondas de sentires son un momento inicial de las asambleas en el que cada persona expresa brevemente cómo se siente, con qué disposición llega y otras cuestiones –generalmente emocionales– que quiera compartir con el grupo. La realización de rondas de sentires en las asambleas suele establecerse como parte del acuerdo de cuidados de los colectivos, un acuerdo verbal o escrito en el que se establecen las normas de convivencia en base al modelo social del grupo. Algunos acuerdos de cuidados incluyen otra ronda como cierre de sesión, un espacio para expresar las emociones vividas durante la asamblea. En muchas asambleas los acuerdos de cuidados se leen al inicio de cada reunión y están a la vista en versión papel en el espacio de manera permanente. Estos acuerdos suelen incluir cuestiones diversas. Por ejemplo, referentes a la agilidad de las reuniones: piden responsabilidad en la extensión de las intervenciones o respeto a las personas que moderan, redactan el acta y gestionan el tiempo. Igualmente, pueden referirse a las condiciones formales de la participación: libre, con compromiso de respetar la confidencialidad, de manera argumentada y/o respetando los turnos de palabra. También pueden recoger otras pautas, por ejemplo, inspiradas en la comunicación asertiva y otras guías de trabajo con grupos: hablar en primera persona, evitar los juicios, evitar dar consejos o cuidar el lenguaje.

Este último grupo es especialmente relevante en la crítica a la terapeutización de las asambleas porque es precisamente el que diferencia estas técnicas y la autoconciencia feminista. Ambas estrategias comparten la expresión del malestar individual en un contexto grupal. Sin embargo, la reflexión crítica, el compartir experiencias propias y de personas cercanas –aunque se respete la confidencialidad y no se digan nombres– y el esfuerzo colectivo para ayudar a esa persona a ver su situación con claridad y también a resolverla, es decir, el ejercicio de aconsejar, son imprescindibles en la autoconciencia feminista. En cambio, están literalmente prohibidos en las rondas de sentires en particular y, en general, en las asambleas de muchos colectivos.

La cuestión del cuidado del lenguaje es un tema aparte, que esconde una gran complejidad bajo la apariencia simple de “no insultar” o “no ofender”. Esto es así porque, especialmente en los espacios de militancia política más explícitos, se ha vuelto de sentido común –terapéutico– la posibilidad de cerrar discusiones políticas con la ya conocida queja individual “me está removiendo” / “me está afectando”. En este punto, la premisa de “cuidar el lenguaje” se convierte más en una advertencia que en una recomendación. De manera implícita, se está considerando que la violencia no se produce únicamente cuando una persona violenta a otra, sino también cuando alguien se siente violentado/a. El criterio para establecer qué es violencia y qué no deja de basarse en las acciones y se traslada a las reacciones, priorizando las reacciones emocionales, digamos, “negativas” como el sentirse triste, ofendida o violentada. Una situación especialmente delicada en un contexto en el que se está denunciando un proceso de aumento de la vulnerabilidad social. Es decir, al mismo tiempo que aumenta la sensibilidad social, cambia el criterio de identificación de situaciones violentas: nos sentimos más removidas y, además, sentirse removida se convierte en sinónimo de haber sido agredida. Cuando todo “nos remueve”, cuando todas y todos hablamos de “la depre” y/o de la “ansiedad que provoca la militancia política”, los criterios para valorar críticamente las problemáticas se desdibujan. El sufrimiento parece extenderse, se generaliza en una performance colectiva de la afectación que no ayuda a quienes más sufren, pero que sí es muy útil para las disciplinas psi y su cartera de clientes. El estigma de los “agudos” no desaparece, sólo se pone de moda estar entre quienes quieren buscarse a sí mismos/as a través de las disciplinas psi y la performance de la afectación.

Existe un peligro argumental importante en este punto, un alto riesgo de malinterpretación. Por eso me parece necesario aclarar que decir que no siempre que una persona se siente removida ha sido violentada no es negar la violencia simbólica, ni la luz de gas. No es no creer a las víctimas. Pongamos un ejemplo: hemos visto cómo el sistema judicial español es capaz de rebajar penas por violación grupal porque la víctima no parece suficientemente “traumatizada”. Sin embargo, que este sistema esté ciego a las señales de violencia y los agravantes –como hacer un video de la violación–, no quiere decir que no existan formas de identificar la violencia en una víctima. La cuestión aquí es que esas señales son más complejas y no se perciben fijándose en si la víctima parece triste o feliz. Quizás en este boletín no sea necesario aclarar este punto concreto, pero hay que generar vías alternativas de identificación de la violencia, más complejas, basadas en un sentido común feminista y que vayan más allá de la simplicidad mediática. Hay que generarlas y también es necesario introducir en los procesos judiciales las formas de identificación que ya existen.

Es en este sentido –y después de esta aclaración– como debe leerse la afirmación de que es posible tratarse con respeto mutuo sin necesidad de tener un sistema represivo en los colectivos que advierta de los delitos y amenace con sanciones. La apuesta antiterapéutica es, ante todo, un ejercicio analítico y experimental, una propuesta de transformación social. En las sociedades postmodernas de la infantilización, de la desposesión y del paternalismo del poder terapéutico es necesario plantear un ejercicio de ética colectiva y de experimentación social en profundidad. Porque las formas de tiranía emocional que he descrito no son casos aislados, sino que forman parte del modus operandi y del modus vivendi de muchos colectivos. Son especialmente preocupantes porque suponen una retirada de lo social, un límite al debate y a la construcción de utopías. Además, están contextualizadas en un sentido común terapéutico que las considera naturales y avaladas por las disciplinas psi, es decir, científicas.

He observado, además, que afectan especialmente a ejercicios de identificación de violencias patriarcales. Por ejemplo, he asistido a diferentes procesos sancionadores en espacios militantes en los que se trataba de dar respuesta a las agresiones machistas en el espacio o perpetradas por miembros del colectivo. Allí he sido testigo de cómo el “me remueve” ha impedido que se comparta la información necesaria para comprender qué ha pasado realmente. No se trata aquí de forzar a la persona agredida a exponerse públicamente, sino de elevar una preocupación: ¿cómo evaluamos si en un espacio se están produciendo agresiones machistas y de qué gravedad, si no es posible hablar de lo que está pasando?

He asistido a procesos de reflexión de este tipo en los que hablar del tema en cuestión removía demasiado, así que no era posible saber cuántas agresiones había, de qué características, perpetradas por quién ni contra quién. Como consecuencia, simplemente se daba por supuesto que las agresiones se estaban produciendo, ya que, al fin y al cabo, estamos en un contexto machista. Con la crítica que planteo no quiero dar a entender que no existan esas agresiones, pero sí considero que es necesario dejar de hablar del aire. Si en las sesiones de autoconciencia se trataba de compartir las violencias para diseñar un esquema de la desigualdad que contribuyera a visibilizar la injusticia social, aquí nos encontramos con la imposibilidad de abordar los temas claves de la historia de la lucha feminista y antirracista. Las violencias vuelven a comentarse en los corrillos y en los espacios de seguridad que frecuentemente se establecen durante este tipo de sesiones. Normalmente los espacios de seguridad se sitúan en salas contiguas, su función es servir de refugio para que pueda retirarse allí quien sienta que está sobrepasada –normalmente junto a alguna amiga o confidente cercana–. Esta vuelta a lo individual, a lo íntimo, esta imposibilidad de abordar colectivamente las opresiones, se camufla como autocuidado y cuidado mutuo, pero tiene mucho que ver con la vulnerabilidad social de la que habla Furedi. La performance de la afectación y de lo políticamente correcto es tan eficaz, que somos incapaces de abordar colectivamente la vivencia de la desigualdad. Parece evidente que en este contexto el espacio “adecuado” para esa expresión de las consecuencias de la injusticia social –siempre desde un sentido común terapéutico– es el de la consulta de la psicoterapeuta de cada cual.

Incluso en los casos en los que sí se consigue hablar de los conflictos, como en las rondas de sentires, se hace siempre en clave individual, sin derecho a réplica ni a generar una situación de experimentación e intercambio. Se pueden expresar, pero no es posible experimentar en la interacción colectiva. Digamos que el tema de conversación sigue siendo un individual que no puede hacerse común ni político; que se aborda en compañía, pero con objetivos de bienestar y crecimiento personal. En la cultura terapéutica, las asambleas políticas se convierten en espacios colectivos aprovechados para la revisión personal. Para crear –en el mejor de los casos– un privado de grupo que convierte las dificultades en cuestiones que hay que solucionar en terapia y no en las calles. En la militancia en sociedades terapéuticas, compartir las opresiones desde la generosidad de construir entre todas un marco analítico para destruir el cisheteropatriarcado parece haber perdido su sentido. Suena casi tóxico, demasiado desconsiderado con la diversidad de sensibilidades. Pero el sistema de opresión continúa estando ahí, las opresiones económicas, políticas y sociales no han desaparecido, así que cabría preguntarse a quién beneficia que la militancia “remueva tanto” y que se haya convertido en invivible para muchas personas.

Desde la antropología de la memoria se ha señalado la importancia de lo traumático en la construcción de identidad colectiva. En su libro La memoria social: breve guía para perplejos (2010), el sociólogo Alejandro Baer habla extensamente del carácter colectivo de la memoria y de los cambios que está produciendo ese llamado giro memorialístico. Una de las cuestiones que analiza es la centralización del papel del testigo y de su testimonio. “En una cultura en que la recuperación de la memoria es determinante para la formación de identidad emerge un nuevo cogito: sangro luego existo” (Baer, La memoria social, 2010: 146). Baer señala los posibles efectos perversos de esta atención de la mirada hacia los testigos:

“En el plano individual: Síndrome de la falsa víctima (los casos de Benjamin Wilkomirski, el falso superviviente del campo de Maidanek, o de Enric Marco, falso superviviente republicano de Mauthausen, son paradigmáticos); o, en el plano social, la envidia de memoria entre grupos que compiten en una supuesta jerarquía del sufrimiento colectivo en el espacio público, serían los efectos perversos de una cultura de la memoria centrada en exceso en el testigo y su testimonio” (Baer, La memoria social, 2010: 146).

Desde otros ámbitos se ha criticado fuertemente la capacidad de las disciplinas psi para generar traumas a través de la revisión del pasado de los y las pacientes. Un ejemplo clásico entre otros es el capítulo tercero, “Psicoanálisis muerto analiza”, del libro Diálogos (1997) de Gilles Deleuze y Claire Parnet, en el que los autores reflexionan sobre cuestiones como la transmisión de los problemas de salud mental y plantean un cambio fundamental: el paso de un paradigma de transmisión genética, es decir, de la suposición de que la enfermedad pasa de p/madres a hijos/as a un paradigma de transmisión que ellos describen como “vampírico” en el que son las amistades las que se insisten unas a otras para que hagan uso de la oferta de las disciplinas psi. Este modelo vampírico encaja bastante bien con el tipo de prácticas de introspección y regulación terapéutica que he presenciado en espacios de militancia.

Por otra parte, no quisiera desmerecer el dolor producido por estos procesos de autorrevisión porque, aun siendo autoinfligido, tiene su origen en la incorporación de las nuevas formas disciplinarias generadas por el neoliberalismo. Sí considero, en cambio, que es necesaria una reflexión más compleja. Es una reflexión en que la llevo tiempo trabajando y en la que aún me queda mucho por analizar y aprender, pero sobre la que modestamente he tratado de aportar aquí algunas ideas que considero claves en un proceso de desterapeutización de los espacios políticos. He tratado de visibilizar que estos ejercicios de autoflagelación militante necesitan una contextualización más amplia. Es necesario visibilizar que su arena inmediata es la hegemonía de las culturas terapéuticas y, con ella, la rápida expansión del sentido común terapéutico.

Conclusiones

A modo de cierre, quisiera rescatar algunas cuestiones que considero centrales. En primer lugar, la importancia de reflexionar críticamente sobre el carácter cultural de la expresión emocional. Las emociones y su expresión constituyen una herramienta de comunicación básica de las sociedades humanas. En este sentido, es necesariamente falaz la creencia de que una o varias disciplinas –léase disciplinas psi – pueden ostentar el monopolio de la expresión emocional sana. Por otra parte, partiendo de la diversidad en la expresión emocional que presentan las diferentes culturas humanas y de las que han dado cuenta antropólogos como David Le Breton en Las pasiones ordinarias: antropología de las emociones (1999); resulta cuanto menos pretencioso considerar que existe una única forma de expresión emocional –terapéutica– correcta y que, además, su descubrimiento se debe al estudio empírico realizado por las disciplinas psi occidentales.

Por tanto, situándonos en la necesidad de una revisión crítica de la emocionalidad terapéutica, planteo la importancia de la experimentación colectiva frente a la expresión emocional. La expresión de cómo nos sentimos depende de la “moda emocional” en la que estemos insertas como sociedad y tiene un carácter introspectivo. En cambio, la experimentación lleva a la creación de nuevos modelos de sociedad y lo hace a través de la interacción colectiva.

La propuesta que planteo se inicia con la recentralización de las condiciones sociopolíticas y económicas en los ámbitos de la salud mental y de la militancia política. Requiere una revisión crítica de las definiciones de salud y de enfermedad mental y física, así como un cuestionamiento de la vulnerabilidad social como herramienta emancipadora. En el contexto actual de genocidio en Gaza, rescato como ejemplo de crítica antiterapéutica –aunque quizás ella no las enmarcaría exactamente así– las palabras de Safia El Aaddam, comunicadora y activista antirracista. Este 19 de octubre de 2023, El Aaddam denunciaba en redes la cantidad de activistas y comunicadoras/es blancas/os que habían evitado posicionarse públicamente en contra del genocidio de la población gazatí amparándose en la necesidad de “autocuidado”, en que debían protegerse emocionalmente de la situación de violencia. El Aaddam cuestionaba un autocuidado muy concreto: blanco, capitalista e individual; y planteaba la necesidad de recuperar otro que fuera colectivo y activista.

La clave del debate sería reflexionar sobre la dirección ideológica que se oculta tras los diferentes modelos de autocuidado, cuidados feministas y expresión emocional. Y, sobre todo, sobre los riesgos que asumimos al permitir que un único modelo emocional y de relación, el terapéutico, se haga cargo de las relaciones interpersonales y, con ellas, de la militancia política. Un modelo que, no nos olvidemos, se ha gestado en instituciones pensadas para el control social como lo son inevitablemente las disciplinas psi. El carácter políticamente interesado del modelo y de las instituciones que lo han creado debe mantenerse siempre a la vista. Una necesidad que han demostrado en incontables ocasiones las y los investigadores y profesionales de dentro y fuera de las disciplinas psi, y de la que es visible heredera toda la tradición antipsiquiátrica y contrapsicologista. Apliquemos todo lo que sabemos de estas luchas y cuestionemos el giro terapéutico de los movimientos sociales actuales.

REFERENCIAS

Asociación Madrileña de Salud Mental-AMSM (2023). Boletín número 49 de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Primavera 2023. Disponible en: https://amsm.es/2023/05/11/boletin-completo-n49-primavera-2023/

Asociación Madrileña de Salud Mental-AMSM (2023). Mesa Epistemologías del turbocapitalismo de las XXVI Jornadas de la AMSM. Salud mental en los infelices años 20. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4uGWFFRefMM

Baer, Alejandro (2010) La memoria social: breve guía para perplejos.

Furedi, Frank (2004). Therapy Culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age, Routledge London-NY.

Gilles Deleuze, Gilles y Parnet, Claire (1997). Diálogos. Pre-textos.

Le Breton, David (1999) Las pasiones ordinarias: antropología de las emociones. Nueva Edición Argentina.

Rodríguez, Roberto (Ed… VV.AA (2016) Contrapsicología: de las luchas antipsiquiátricas a la psicologización de la cultura. Dado Ediciones.

NOTAS A PIE DE PÁGINA

[1] Texto basado en la intervención durante la “Mesa Epistemologías del turbocapitalismo – XXVI Jornadas AMSM Salud mental en los infelices años 20”. Mayo de 2023. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4uGWFFRefMM

[2] Disponible en: https://amsm.es/2023/07/06/salud-mental-y-emergencia-climatica-huidas-mentales-boletin-n49-primavera-2023/

[3] Intervención de García Dauder en la presentación (25/02/2017) del libro VV.AA. Contrapsicología: de las luchas antipsiquiátricas a la psicologización de la cultura, editado por Roberto Rodríguez. Disponible en audio en la web de Traficantes de Sueños:https://traficantes.net/actividad/contrapsicologia-%C2%ABde-las-luchas-antipsiquiatricas-la-psicologizacion-de-la-cultura%C2%BB (consulta agosto de 2023).