María José Darder Mayer

Trabajadora social CSM Colmenar Viejo- H.U. La Paz

Acompañante terapéutica posgrado Terapia Familiar Psiquiatría (UCM)

Iván Díez Fernández

Trabajador social Col. 25-6064M

Experimentado en sinhogarismo, de-construyendo “experticidad” con grupos

Este artículo se sostiene en la participación compartida que tuve en la mesa redonda “No da el perfil: Reinstitucionalización” en el marco de las Jornadas XXVI de la Asociación Madrileña de Salud Mental: “Salud Mental en los infelices años 20”, del 11 y 12 de mayo de 2023, en la Sede de UGT de Madrid. https://www.youtube.com/watch?v=L5Jub0Ki4vo

RESUMEN

Entroncándonos en la sociedad de la despersonalización, con la inmediatez en la que todo tiene que ser ahora mismo, donde nadie tiene tiempo para nadie, donde falla la base relacional y humanitaria, donde tienes que caber en tu baldosa (la elegida expertamente para ti), y donde la meritocracia es lo que te va permitir prosperar socialmente y ascender profesionalmente; reconocer que no sabemos es el primer paso para saber, para deconstruirnos y poder construir de manera diferente la atención hacia la otra, hacia el otro.

El sistema prefiere expulsar lo diferente y lo que no encaja, a reinventarse para que encajen nuevas realidades ¿Nadie ve lo perverso y enloquecedor de tal planteamiento? ¿Sólo nos importan los números, los resultados de las memorias, los indicadores de cartón? ¿Por qué no contamos todas las situaciones/necesidades a las que no damos respuesta, la gente a la que abandonamos? ¿Eso no es un indicador de que algo no funciona?

En este artículo que trata sobre el sector profesional de Salud Mental, la autora y coautor nos acompañan inmersivamente (de una manera protegida, evitando el ahogamiento), para reflexionar acerca de los criterios de acceso a los recursos de salud mental, los programas de continuidad de cuidados y de rehabilitación, la experticidad profesional, …; con una mirada crítica hacia el actual sistema de prestación de cuidados y del trabajo por programas, y una propuesta colectiva de nuestro malestar social y profesional.

PALABRAS CLAVE: Perfil, Salud Mental, Rehabilitación, Trabajo Social Sanitario y Crítico, Comunidad, Precariedad Laboral, Meritocracia.

Día 12 de mayo del año 2023, interior.

Entra la claridad del amanecer por la ventana.

Edificio estilo brutalista. Ciudad de Madrid.

Narradora: una mujer llamada Diana acude a primera consulta al servicio de salud mental de zona, tras ser derivada por su médica de atención primaria hace 3 meses. Se encuentra sentada en una sala de espera donde todo le resulta extraño. Tiene miedo. Diana se encuentra muy asustada.

Celador: ¡Diana! puede pasar a la consulta 19 con el doctor Quintanilla.

Diana: Gracias señor.

Narradora: Diana entra temblorosa a la consulta. Es su primera vez allí. “Los contornos de las cosas se difuminan, como si llevara unas gafas sucias o con un poco de vaho” (Balius, 2018, p.115). Le cuesta enfocar su mirada y siente sus oídos taponados. Ahora no tenía esos espantosos pensamientos y aquellas visiones de meses atrás, pero le asusta que vuelvan en ese preciso momento. Tiene una dificultad de cálculo espacial, y se golpea el hombro con el marco de la puerta.

Dr. Quintanilla: ¿se encuentra bien? -dice desde su mesa el doctor. Pase, pase, por favor – añade.

Narradora: Diana nota un sudor caliente que le ahoga. Se quita la sudadera porque le abrasa. Padece una desazón importante. La mesa que le separa de su profesional se le torna insondable, una distancia infinita les enfrenta. En su mente solo aparece la idea de volver rápido a casa.

Diana: No doctor, no me encuentro bien desde el ingreso en el hospital. Sufro unos fuertes dolores de cabeza y tengo más miedos que antes.

Dr. Quintanilla: Ah, es cierto, veo aquí en su historial que usted estuvo ingresada por una crisis aguda delirante que actualmente parece haber remitido con la medicación. Sí, sí, “además usted sufría alucinaciones cinestésicas, esto quiere decir que tiene sensaciones corporales” (Lema, 2023, p.123).

Diana: Sí doctor las siento ahora mismo. No me encuentro bien ¿puede usted mandarme a algún sitio para curarme?

Dr. Quintanilla: No, de momento no Diana, debemos seguir evaluando, no eres perfil de otros recursos de salud mental. Vamos a tratar de ajustar la dosis de medicación desde aquí y que no tengas esas sensaciones. Es posible Diana que ocasionalmente padezcas alteraciones, “iremos probando, confía” (Balius, 2018, p.47).

Narradora: la consulta no duró más de veinte minutos. Diana solo quería marcharse y no volver.

Diana: Gracias doctor por su tiempo.

Dr. Quintanilla: Nos vemos dentro de un mes o dos, según agenda. Acuda al mostrador para citarse conmigo.

Voz en off: “Tiene sentido reflexionar sobre el tipo de atención que se recibe en los dispositivos públicos y la segregación que existe entre quienes pueden pagarse otras posibilidades y quienes no” (Ib. p.98).

NO ERES PERFIL, no cumples con el perfil, no das ese perfil, no reúnes las condiciones mínimas para derivarte, no cumples con los criterios de admisión de la Comunidad de Madrid, no tienes las características que pide la entidad gestora, no cumples con los requisitos de acceso que exige el recurso que dices, esos lugares no están hechos para ti…; sustituyen al vulgar no das la talla, no llegas al mínimo, eso no es para ti… ¿Les resuena esto?

INTRODUCCIÓN

No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien

(Woolf, 2008, p. 16)

Complejidad actual

La sociedad en la que malestamos[1] no es la misma que generó la <<desinstitucionalización>>, apoyada en la creación de servicios de salud mental comunitarios, y a su vez, de forma progresiva, en la red de recursos de rehabilitación.

El objetivo consistía en abandonar las instituciones para que la Comunidad -con apoyos- se hiciera cargo de las personas, su conciudadanía. Se formaban redes de apoyo a través del barrio, que pudieran sostener a todas las personas (con y sin sufrimiento psíquico), siendo las protagonistas de sus procesos vitales. Las/os profesionales y los recursos institucionales eran complementos, muletas de ayuda técnica, y no ejes centrales en la vida de las personas.

Los barrios y el vecindario de toda la vida eran un espacio situado donde poder construir pertenencia. Se forjaban vínculos primarios, de seguridad, de tribu, donde las diferencias se aceptaban y sostenían; aquello era el primer escalón de red comunitaria. Ahora en la actualidad tardomoderna han desaparecido. Nos encontramos resistiendo en una sociedad enferma per sé, que aliena y despersonaliza. Una sociedad deshumanizada que genera estrés vital, sin una Comunidad que sostenga a las personas. De acuerdo con Han (2019), “la sociedad disciplinaria de Foucault se ha convertido en una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya <<sujetos de obediencia>>, sino <<sujetos de rendimiento>>” (p. 25).

Desde la crisis económica del 2008 seguimos asistiendo al desmantelamiento del Estado de Bienestar, cuyos pilares eran la educación, la sanidad y las pensiones (el cuarto pilar de los Servicios Sociales ni siquiera lo mencionamos…). Actualmente ese mismo Estado de Malestar es el que expulsa mediante un discurso de corte neoliberalista que va calando entre la ciudadanía: la cultura del esfuerzo y de meritocracia, las políticas del control y del miedo, …; todo reflejo de una inequidad de oportunidades generadora de culpa individual, consecuente del devenir personal que va a la deriva, sin poder hacer planes a corto-medio plazo, por la precarización de lo cotidiano y la sensación de falta de control de nuestra propia vida. Ésta ya no depende de nosotras, no llevamos las riendas. La incertidumbre capitalista de Sennett es la protagonista, deslegitimando la posibilidad de queja, de lucha colectiva, de conciencia de clase: no me puedo quejar, hay gente que está peor que yo…

La gentrificación de los barrios, la venta de viviendas sociales a fondos buitre[2], el aumento del precio de los alquileres, los desahucios, la precariedad laboral, y un largo etcétera; han expulsado de sus comunidades a muchas personas, despojándolas de sus redes de apoyo, de su entorno seguro, y de su sensación de pertenencia. Las personas recibimos el mensaje culpabilizador de la meritocracia: si estás así es porque no te has esforzado suficiente…; señalando en el individuo la responsabilidad de su situación. La soledad de la sobrevivencia.

Y nos hemos quedado solas, aisladas, sin conciencia ni lucha de clase, ni vecino/a que nos sostenga. El piloto encendido con el modo supervivencia se encuentra activado continuamente. Las decisiones que se van tomando no son libres, vienen determinadas por las condiciones de vida, los aspectos estructurales escapan al control individual. Esta falta de control sobre la propia vida provoca malestares, no patologizables, que requieren un cambio de paradigma de los determinantes sociales en salud de Lalonde.

Se expulsa al que no produce suficiente, al que se considera que no se esfuerza, una cultura merito-ignorante del “tanto produces, tanto vales”, sin tener en cuenta contextos socioculturales, ni perspectiva de género, ni factores ambientales, ni generacionales, etc. El sistema megacapitalista arrincona a las personas, las conduce a los márgenes de la mal llamada exclusión social, cuando debería denominarse EXPULSIÓN SOCIAL. Estos márgenes cada vez más habitados, forman un no-urbanismo diseñado por un modelo económico perverso, que no da puntada sin hilo: consolida precariedad social, sanitaria, laboral, educativa, de vivienda, … para luego desarrollar programas acordes respondientes, de inclusión, dirigidos a colectivos vulnerados, o a personas en riesgo de vulneración, de sus derechos más básicos, fundamentales. Este sistema perverso no admite la diferencia, no admite la diversidad, si no te sobreadaptas al turbocapitalismo definido por Carmona, es tu problema.

DISCUSIÓN

Trabajo por programas vs. Trabajo por procesos

Estos programas de inclusión, de rehabilitación para colectivos vulnerados (personas sin hogar, salud mental, discapacidad, adicciones, familias e infancia, migrantes, mujeres…) son gestionados por empresas de servicios y multinacionales subcontratadas por el sector público, algunas de las mismas intervenidas por fondos de inversión o de capital de riesgo (private equity), responsables precisamente de los malestares sociales, del sufrimiento psíquico y la vulneración de derechos humanos. Igualmente, responsables de la precariedad laboral de los profesionales que trabajan en estos programas (sueldos precarios, equipos inestables…), impidiendo la continuidad de cuidados mientras grandes tenedores llenan sus bolsillos[3]. Al otro lado quedamos las personas, muchas empobrecidas, culpadas y vulneradas, otras precarizadas profesionalmente que derivan a las anteriores, de programa en programa bajo la premisa: NO ERES PERFIL.

Siguiendo a De la Mata (2022), “como señalan Dardot y Laval, el neoliberalismo es mucho más que una nueva expresión del capitalismo, es una nueva forma de sociedad” (p.147). Se precisan perfiles concretos e interpretados para la recreación de necesidades, traducción rehabilitante: perfil versus necesidad real. Los actuales recursos de rehabilitación establecen programas con perfiles muy determinados, concretos, donde son las personas las que tienen que adaptarse a los recursos y no al contrario. Lugares que imposibilitan el intercambio de experiencia profesional y mucho menos la posibilidad de espacio íntimos para que pacientes se re-construyan. Se pretende la “normalización del individuo”, la sobreadaptación de las personas atendidas en espacios profesionalizados donde no hay lugar para la vinculación, no hay posibilidad del conocimiento mutuo, menos aún de kropotkiniano apoyo. El protocolo ha sustituido a la escucha. Lo ha colonizado todo, el protocolo sustituye la reflexión y el pensamiento crítico, la intervención individualizada a cada caso, a cada situación personal en contexto. Ya no existe el arte de la negociación porque no existe tiempo para ello, el contrato terapéutico se reduce a un cumplimiento de tareas y normas de convivencia. Se trabaja desde la indicación donde la obligatoriedad del cumplimiento se convierte en coerción: “tienes que hacerlo (ej. ducha), si no lo haces no te daré tu dinero”. Amenaza.

La práctica laboral en el área de rehabilitación de salud mental, ha derivado en un manual contraproducente de relaciones jerárquicas donde el profesional se ha vuelto experto en lo que le pasa al otro, al que por otro lado ni siquiera conoce. Experticidad basada en el síntoma, en la sumisión, eliminando toda posibilidad de agencia a las personas. En definitiva, personas no comprendidas por profesionales más centrados en las discapacidades, que no potencian las capacidades individuales, y menos aún las colectivas. Asumir nuestra responsabilidad sería tomar una postura profesional colectivizada, “donde el nosotros no es un nosotros-contra, sino un nosotros abierto que no se construye frente a enemigos sino cuidando a todos, del primero al último” (Carmona y Padilla, 2022, p.45).

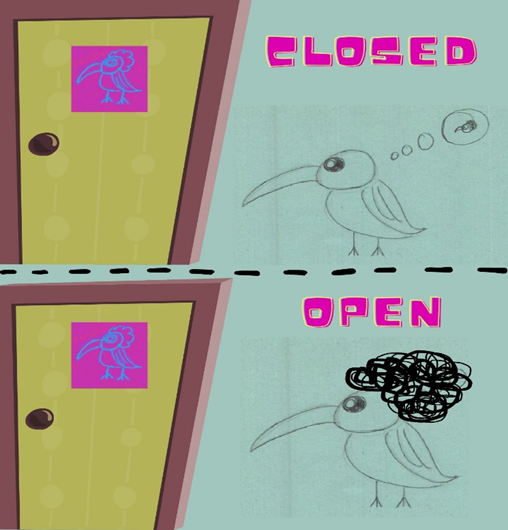

Pacientes con sintomatología psicótica pueden llegar a adaptarse a este sistema programático, que sólo dirige el cambio desde fuera hacia dentro, pero la transformación debería ser en sentido contrario, desde dentro hacia fuera. Además estos pacientes lo hacen por no llevarnos la contraria a la parte profesional, por evitarse problemas con los recursos que les atienden, otros profesionales y/o sus familias. Por ello, esos cambios desaparecen cuando salen del contexto normativo del recurso, y la justificación que damos en el ámbito profesional es que no han generalizado el suficiente aprendizaje, lo que reproduce nuevamente la necesidad de institucionalizar (reinstitucionalización).

La propuesta sería generar herramientas para trabajar con la gente que plausiblemente se rebela, personas que no quieren resignarse a esa forma de hacer, de estar, y que ponen en jaque a la institución y su programa. Son estorbo para los planes de los grandes tenedores y sus financiadores. No cabe duda que la formación situada, y determinada intercomunicación profesional, puede ayudarnos a tomar un camino en aras de comprendernos mejor, y salir de las sujeciones alienantes, de la estrechez de miras que desarrolla Woolf, de los obtusos programas a modo de condicionantes pavlovianos estructurales que solo siguen la necesidad de control. Describe Noreena Hertz[4] cómo el sistema y sus ramificaciones, imponen una perversa usurpación silenciosa de todo estamento público. Se consigue silenciarnos bajo diferentes sortilegios (de homogeneidad, de trabajo en equipo, de no-diferencia, etc.) que buscan el mismo fin. Si nos salimos del redil establecido, del programa impuesto, empiezan las <<miradas patologizantes>>; si nos arrojan críticas lo experimentamos como ataques a nuestro trabajo y nuestro ego se resiente sobremanera. Nuestra actividad profesional siempre se encuentra justificada en el marco de objetivos del programa. Más que nunca se precisa que recibamos todas las opiniones, acogiéndolas en un lugar de construcción para poder dialogar juntas sobre nuestras prácticas, sobre las maneras de atender y de intervenir, sobre las formas de coordinación y de reunión, cuestionando siempre si lo que hacemos sirve a las personas atendidas, y si realmente las estamos ayudando, comprendiendo. De no hacerlo, y asumir toda premisa del sistema, y su programa, validamos este funcionamiento acerca de la expulsión con la convicción exculpante, por parte de todos los/as intervinientes, que la responsabilidad ha sido del paciente. El argumento de “siempre se ha hecho así” traduce la obsolescencia del sistema y la falta o poca adecuación de los equipos profesionales y de las redes atencionales de las que dependen, en tales condiciones técnico-profesionales y laborales no podemos sostener a nadie. Al igual que no hemos podido pensar juntas previamente ni respetar las razones por las que la persona decide por qué quiere ir a un recurso, en ningún momento nos detenemos a pensar qué ha motivado esa salida del mismo, que no suponga poner absolutamente la responsabilidad en el otro.

A tenor de las siguientes consideraciones, hablar de rehabilitación se torna imposible, solo su definición ya resulta cuestionable, y de mención meritocrática cum laude. Si realmente servimos a la posibilidad de que las personas se rehabiliten, ¿por qué no llegan a estar plenamente integradas y participan de su sociedad? Ah, claro, no podemos dejar de ser personas productivas ¡no vaya a ser que haya que mantenernos con paguitas!, debemos rehabilitarnos lo suficiente como para regresar al circuito productivo: la rueda esclavizante del hámster, que le ocupa y mantiene entretenido, no suceda que se entretenga en buscar explicaciones o en tareas que no sean de su incumbencia.

Teresa Zamanillo, catedrática emérita en Trabajo Social (UCM), y otras/os autoras/es con registrado y vasto conocimiento acreditado en materia del Estado del Bienestar, señalan la necesidad de garantizar un sistema de bienestar básico, en el que cada persona pueda pensarse, donde cada participante social pueda proyectarse, tener un plan de vida a futuro. Por consiguiente, en una sociedad intoxicada en el afán del rendimiento y condenada a la deriva de las competencias, los méritos, el desempeño y el talento, dice Zamanillo (2022) que “hemos vuelto sin darnos cuenta a la concepción de que el pobre es merecedor de su desgracia” (p.42). Sigue Zamanillo, explicando el condicionamiento de las ayudas económicas, “de tal forma que la negativa injustificada a cumplir el programa o el incumplimiento injustificado de las medidas establecidas en éste, da lugar a su extinción” (Ibid.); nuevamente se trata del vínculo justiciero que mencionábamos más arriba, “o te duchas o no te doy tu dinero” … En palabras de Julen Bollain, “las personas tienen que desnudarse ante la burocracia estatal para demostrar que son merecedoras de asistencia pública y comportarse así, como sumisas suplicantes (Bollain, 2021, p.57; citado por Zamanillo, 2022, p.43). Mientras te portes como un hombre de bien, y sigas girando la rueda neoliberal sin molestar a los intereses supremacistas, podrás seguir cobrando y consumiendo fungibles. El pobre, el loco, el desviado…atendidos por el alienado, el quemado, el culpado. Un engranaje miserable que algunos programas alimentan sin alma, evaluando fabulosos resultados en su memoria anual corporativa.

El trabajo por procesos a diferencia del trabajo por programas, no busca solucionar los problemas del otro, sino acompañarle para que pueda identificar sus capacidades, combinar sus propios recursos y los de su entorno, es decir, que la pertenencia social beneficie a la persona. El trabajo por procesos es antagonista al trabajo por programas. Las/los profesionales se convierten en el principal recurso de acompañamiento, desinstalando funciones de producción que provocan una mayor dependencia y su cronicidad situacional. Este proceso de acompañamiento promueve cambios desde dentro hacia fuera, respetando la individualidad de cada persona paciente.

Malestamos en Crisis de Cuidados

Nos encontramos trabajando con vetustas estructuras profesionales generadas hace más de 30 años. Los contextos por aquel entonces eran totalmente diferentes. El mundo en general era distinto. La “nueva normalidad” ha cambiado la forma en la que vivimos y todo funcionamiento relacional. Todas las necesidades (sanitarias, laborales, personales, vitales, etc.) se han complejizado para su conversión algorítmica predecible, económica. Las condiciones en las que prestamos servicios y atención, la saturación de las agendas profesionales, la escasa conciencia de los determinantes sociales, la falta de redes formales e informales de apoyo, y los problematizados contextos y situaciones de cada persona, sirven de pasto a un sistema burocrático que no se detiene para la comprensión de las necesidades humanas y que no comparte la realidad de la otra. “Sin comprensión no hay intervención” (Díez, 2023, p.30). Lo cotidiano y normalizado debería ser que nos cuidásemos y que nos cuidasen, pero el modelo implantado es el de no-cuidados, un modelo sin ética basado en la pérdida de agencia.

Los Programas de Continuidad de Cuidados (PCC) deberían significar procesos de acompañamiento sociopersonal desde dónde poder reconstruir con-juntas una Historia de Vida, que dé sentido a lo ocurrido y desculpabilice, dando protagonismo absoluto a la capacidad qué cada persona tiene, para iniciar su propio proceso de vivir y de cambiar hacia donde quiera y/o necesite vitalmente. El PCC adecuado sería aquel que permitiese poder elaborar conjuntamente un proyecto de vida, circunscrito por un respetuoso proceso adaptativo en función de sus condicionantes, de su situación, y en los que la persona tuviera la capacidad de decidir hacia dónde caminar y qué contemplar.

Tenemos la sensación de habernos convertido en operadoras derivantes que prestan servicio en centros <<derivódromos>>, y que desde éstos mandamos a pacientes a recursos de rehabilitación, sin tener lugar una profunda parada conjunta entre profesional y paciente, pensando por qué lo necesita, para qué le va a servir, a dónde va a acudir, con quién va estar allí, cuándo va a ser el momento de irse y de regresar, cómo va a desplazarse hasta ese lugar, y qué vamos a hacer mientras está en ese recurso. En ocasiones, derivamos forzando el ritmo del proceso de las personas, alimentamos listas de espera eternas (a veces siguiendo más nuestra necesidad que la de la persona atendida) para conseguir más plazas, formulación perversa que se traduce en: contra más personas se encuentren en listas de espera, más posibilidades de recursos se asignan. Nuestra profesión y vocación del Trabajo Social no puede atender a la presión de los recursos de rehabilitación que necesitan cubrir sus necesidades económicas de plaza ocupada/plaza pagada. Derivación efectuada es igual a objetivo cumplido, profesionales conformistas con dejar a pacientes en listas de espera, cuestión que no mitiga su incertidumbre, la espera se traduce en angustia, en vez de poder trabajar procesos de recuperación cocinados a fuego lento, de dentro hacia fuera con la persona objeto de intervención, donde las necesidades de acceso a un recurso surjan de las personas con las que trabajamos y no de los recursos destinatarios. No miramos a través de la mirada del otro, es desesperanzador. El psicólogo Miguel Ángel Martínez describe cómo trabajar en salud mental es una fuente de sufrimiento en sí misma, entonces ¿cómo vamos a instilar esperanza?, añade la psiquiatra Ana Moreno. Y sigue diciendo que es necesario señalar para poder evitarlo, señalizaciones respetuosas pero contundentes. Frustración profesional y una sensación compartida entre pares e iguales de parcheo atencional, emociones amordazadas al estilo griego en las esquinas de las instituciones, esperando a que Don Procusto se encargue de ajustar su perfil… ¡Ah!, no, disculpen nuestra nostalgia mitológica, ya ni siquiera existe lo ideológico, artístico o simbólico; rectificamos: que Don Dinero se encargue de su rentabilidad, o como se dice empresarialmente, su sostenibilidad en el modelo de gestión mixta público-privada, estrategia insensible neoliberal que opera en el marco ilógico del grosero beneficio e intereses particulares. Mercantilización de la salud mental. Según Sánchez Bayle (2007), “la política privatizadora iniciada desde los años 80, trata de medicalizar la vida, propiciando todas las intervenciones que se puedan facturar” (p.12).

En el presente modelo de cuidados, sus programas calendarizan reuniones de coordinación que las y los profesionales agendan junto a una ingente cantidad de citas y compromisos profesionales. Unos se tranquilizan con premisas de autoayuda, otras continúan formándose en gestión del tiempo y planificación, algunos se instalan en la queja continua, algunas externalizan responsabilidad en las estructuras, y un largo etcétera a merced del ¡no mires arriba! En las reuniones mencionadas un numeroso grupo de profesionales hablamos acerca de pacientes pero sin éstos presentes, hablamos frecuentemente desde una ““experticidad”” sobre personas que no están participando, y lo habitual es que apenas exista tiempo de hacer una devolución extensa y dar feedback al paciente objeto de la reunión. Paradójicamente, en muchos casos, se habla más de lo que no hace, que de lo que hace: visión fijada en la discapacidad, y no tanto en su capacidad y en potenciar esa capacidad, ese diferenciante de valía personal.

Principalmente trabajamos lo individual, el caso y no la colectividad, no hay tiempo para trabajar una red, en red o con una red. Al no encontrar el remedio a la aceleración de Hartmut Rosa, no disponemos del necesario tiempo para convertirnos en red, que realmente sostenga a alguien durante un momento de su vida y que capacite para que vaya adquiriendo mayor autonomía, hasta que seamos lo menos necesarias posibles. En modo autoconfesión, como enactment, podemos decir que hemos creado una red, que lejos de sostener, inhibe el desarrollo creativo y facilita la inmovilidad y el inactivismo. Deberíamos salir más a las ventanas y mirar todas juntas al modo que proponía Arcadi Oliveres, incidir en nuestra comunidad y nuestro municipio, generar redes pensadas desde lo comunitario. Tenemos que conseguir ese tiempo y esa sinergia vecinal, si queremos cambiar el actual modelo de no-cuidados. Un modelo que concibe el perfil como instrumento objetivo derivado para vulgarmente deshacernos de un marrón, y, remitirle a otro sitio, o expulsarle o restringir su acceso a tu recurso. Y a modo de contradicción interna, en palabras del psiquiatra Pedro Cuadrado, eso a veces resulta su salvación…

Inversión planificada en Salud Mental

¿Qué mirada hacia el sufrimiento sustentan los cuidados que ofrecemos?

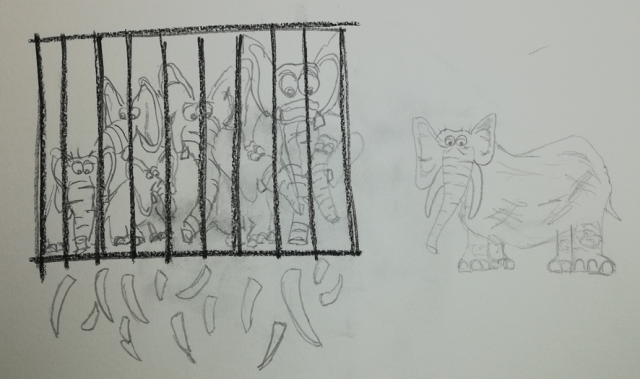

Se generan recursos sociosanitarios dirigidos a unos perfiles ficcionados sin relación con las necesidades reales exploradas en primera persona, se amplía la red de rehabilitación psicosocial con unos servicios fraccionados que despersonalizan (“o entras y te mantienes en esa baldosa amarilla o no accedes”), a través de etiquetajes y funcionamientos procústicos. Exigimos a las personas pacientes una actitud concreta, un carácter mesurado, un comportamiento específico, ajustado a las exigencias determinantes del recurso no-acogedor… ¿de verdad están creados estos espacios para ayudar a las personas? En cierto modo, en consonancia con otros colegas de profesión, pensamos que la disciplina social en similitud con la psiquiátrica, siempre persiguen un cierto control de la población, que obliga a que las personas pacientes, y personas en situación de exclusión, terminen “pasando por el aro societal” para lograr su aceptación e inclusión social; pero ahora ya no solo basta la anterior pleitesía tradicional, sino que las personas pacientes, para llegar a ser atendidas, deben asumir el grado de experticidad de su interlocutor, de lo contrario no lograrán tener el beneplácito de su atención y sus recomendaciones expertas. Visto de otro modo, con perspectiva espacial proxémica y cambio de roles, si intercambiamos nuestro lugar o posición de poder en el marco del modelo PAS (Poder, Amenaza y Significado), y, las personas que atendemos se sentasen en nuestros sillones o sillas giratorias, ¿pensarían que nosotras reunimos condiciones para ser su idóneo perfil de ayuda? ¿y que tenemos la profesionalidad suficiente? Centradas profesionalmente en evaluar al otro, ¿qué sucedería si cambiasen las tornas y fuéramos evaluadas nosotras por todas las personas que atendemos? Desde luego los recursos y servicios donde trabajamos, no cumplen el perfil.

Con este ajuste procusteano de perfiles, de despersonalización, las personas que atendemos se sienten identificadas a través de la pertenencia a un colectivo enfermo determinado, que se comporta de una manera acorde a lo que esperamos del mismo: “somos enfermos mentales con diagnóstico”; y además de ser todo eso que dice la etiqueta, les devolvemos que no son perfil precisamente por las razones que les han colgado precisamente esa etiqueta, y las/los profesionales, nos amparamos en decir que no se adapta a nuestra metodología, en vez de tratar de “pensar con”, y descubrir en qué momento vital se encuentra, acompañando para que pueda llevar a cabo un proceso terapéutico ajustado a sus necesidades sentidas y expresadas.

Muchos recursos, pero hemos perdido la visión y la importancia del individuo, de esa persona en concreto, le quitamos la capacidad de decidir, de ser, de existir. La consecuencia despersonalizadora genera la pérdida de capacidades, y desaparición de esencia humana, de la innata sabiduría y autoconocimiento que cada una tiene sobre sí misma: cómo sentimos las cosas, cómo nos afectan, cuál es nuestra mochila personal.

Ajustando tanto los perfiles se genera una red fraccionada, procústea, con profesionales esclerotizados que pre-abandonan, es decir, “no es que ni siquiera yo te expulse, es que no te doy acogida”. Y en caso de proporcionar acogida te emplazo en un megacomplejo hospitalario apartado toda vez de tu comunidad, de tu entorno habitual y de tu contexto social-origen. Para nuestra colega Berna Villarreal cuando tenemos más Comunidad, hay siempre una mayor protección.

Quién cuida al profesional

Lo malo en nuestra profesión no es cometer una intervención equivocada sino perder el interés, o mucho peor, perder la tenacidad y la ambición de ser útil sin necesidad de demostrarlo

(Colina, 2020, p. 20,21)

Cuando las profesionales nos damos cuenta de que no podemos hacer lo que vocacionalmente deseamos, y que resulta imposible conciliarlo con las exigencias del puesto de trabajo, provoca una inmensa frustración, que se incrementa en función de la responsabilidad que se tenga, y en función de las pautas recibidas relacionadas con la gestión del tiempo y nuestra tolerancia a la frustración. Qué sencillez la de aquel que simplifica los problemas estructurales con el reduccionismo focalizado e individualizado: “¿te has dado cuenta lo quemada que está fulanita?”.

Sin unos cuidados planificados hacia los equipos de trabajo, sin una rigurosa supervisión externa transmetodológica, las y los profesionales con compromiso, enferman y enfermamos. Y seguirán enfermando si no se detienen a pensar colectivamente en cómo proporcionar cuidados adecuados a las personas pacientes. Dicen Carmona y Padilla (2022), “para que esa cohesión florezca es necesario generar entornos de encuentro que favorezcan los vínculos” (p. 82).

En un sistema productivista asistencial desbordado como el nuestro, con indicadores de claro desmantelamiento mercantilista y privatizador, es necesario decir colectivamente que se necesita tiempo para cuidarse y cuidarnos, para cuidar y co-cuidarnos. En este sentido, la supervisión es necesaria, siempre y cuando estemos dispuestas a escuchar las cosas que podemos mejorar, a escuchar todas las voces sin el miedo a las represalias (de las/los compañeras/os, de la empresa, de la institución, de la administración). Hace falta que nos hagamos falta, saber que compartimos un proyecto en sociedad con objetivos comunes, y que la prima de riesgo no sea tal. La productividad cuantitativa basada en resultados junto a la eficacia definida en la evaluación de la calidad, están expulsando el cuestionamiento crítico, porque molesta, porque entorpece, porque incomoda. Se reinterpreta a las personas pensantes como desviación, sujetos tóxicos que generan daño y por eso se justifica su expulsión. Pensar es peligroso, da miedo, es extranjero. Nuestra capacidad de pensamiento crítico suplantada por unas palmaditas en la espalda en el baile de sonrisas y de concordia. Por favor, ni una lágrima laboral precarizada, ¡hacemos lo que podemos! ¿de verdad?… O más bien, no queremos revisar nuestra praxis por lo que supone, y flotamos en placebo de autoengaño como el discurso generalista de que nuestra profesión es muy compleja. Si de Radio Futura escuchamos que hacía falta valor en su escuela de calor, lo que necesita el Trabajo Social Sanitario -más que reconocimiento, que también- es un grito crítico colectivo, una oda en rebelión democrática que transforme el actual sistema megacapitalista de cuidados sostenidos en el mercantilismo de servicios. Para Martínez Barbero criticar no significa demoler lo existente, pero es claro que la esencia de la salud mental no es la institución psiquiátrica.

Las demandas no se ajustan a lo que hemos estudiado

Si perdemos la ilusión, la capacidad de asombrarnos y de preguntarnos el por qué de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué, podemos caer en la rutina, en el hastío o en la frivolidad

(Eito, Gómez y Matías, 2022, p.48)

NOSOTRAS NO SOMOS TRABAJADORAS SOCIALES GESTORAS DE RECURSOS, éstos son una herramienta técnica más a utilizar en nuestro trabajo, si llegase el momento. Hay que saber cómo, cuándo, con quién y para qué. Forman parte de un proceso terapéutico donde el recurso principal deberíamos ser nosotras, para poder acompañar a personas, familias, comunidades, promoviendo procesos de cambio y transformación. Nuestro desempeño y práctica profesional no debería ser principalmente en un despacho, sino que debería ejercer su militancia en el entorno y contexto social de la persona atendida. Tampoco somos personal administrativo, ni intermediarias, ni podemos estar apagando fuegos que se han generado en otros recursos sociales y sanitarios, sociosanitarios. Tenemos la sensación de que nuestra profesión tiende al solucionismo, y que ponemos el foco de la mayoría de nuestras intervenciones en el problema más que en lo que motiva ese problema. Parece que lo que hacemos es poner parches de bicicleta para que las ruedas sigan circulando, más que resolver la causa que las pincha. El parche sustituye el acompañamiento sociopersonal, instrumentalización del profesional para perpetuar el movimiento crónico de la rueda del hámster y no resolver lo que no funciona. Mientras el equipo profesional se encuentre sometido a la multitarea, y su mirada sea corta y lineal, el gran jefe don dinero sigue campando a sus anchas en la prestación de servicios, al fin y al cabo, no molesta. ¡No mires arriba!

Les diremos que tenemos la percepción de que hay que estar cada vez más enferma/o para que te hagan más caso. No nos digan ustedes que no se dieron cuenta de esta desproporcionalidad profesional en el sector de la Salud Mental. Se denomina el ABC de la ley de cuidados inversos de Tudor Hart (1971). Es una paradoja que con frecuencia las personas que más atendemos, sean las que están en algún recurso de rehabilitación.

Dentro de los PCC tendríamos que revisar continuamente a las personas de las que hace tiempo no sabemos nada (y que deberíamos saber, que para eso están en el PCC). Pero lo que sucede es que lo urgente que emerge, se come a lo importante, y caen nuevamente en el olvido. La metáfora del extintor se instala en nuestra cotidianeidad, reemplaza a la toma de cargo de la persona y sus circunstancias. Como que parece que, si no realizas demanda y no llamas nuestra atención profesional, nadie se hace cargo de ti, pero si te excedes en tu demanda y te pasas, consigues que te expulsemos. Unas lo achacan a eso que decíamos sobre la falta de tiempo profesional, otras lo enmarcan en la estructura de precariedad laboral que empobrece nuestro sector, pero el caso es que las personas usuarias llegan a adquirir triviales modos de funcionamiento basados en importunar lo justo para que les hagan caso, e insuficiente para que lo anterior consuma su expulsión.

Juventud ¿divino tesoro?

No patologicemos los malestares cotidianos de esta sociedad que enferma

La llegada de pacientes cada vez más jóvenes a Unidades de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP), nos conduce al necesario debate del internamiento involuntario y aceptar el riesgo de trabajar con menos coerción en instituciones defensivas.

Esta población juvenil que atendemos con mayor frecuencia en este tipo de unidades especializadas, presenta una serie de particularidades características a nivel evolutivo, madurativo, muy diferentes a las personas adultas. Por su ciclo vital no han dejado aún su adolescencia, y, las formas de trabajar con ellos, no tienen nada que ver con los recursos destinados a población adulta.

Se requiere comprender su rebeldía natural como signo de Salud y atender más a lo que ellas y ellos traen, cada una/o con su forma de expresarlo, que a lo que podamos ofrecerles. Hablamos más de lo que les falta en lugar de lo que ya tienen. Nuestro encuadre profesional debe trascender a la valoración rígida del incumplimiento normativo y de la heteroagresividad juvenil. Los equipos que trabajan en estas unidades infanto-juveniles, acompañan su paso progresivo a la posibilidad de conversión adulta sin llegar a serlo. Bajo el paraguas de la experticia, exigimos cosas que ni siquiera nosotras toleraríamos. Exigimos a las y los jóvenes una madurez que por insuficiente ciclo evolutivo no pueden tener, y demostramos una y otra vez que no tenemos la madurez suficiente, para torear la inmadurez inevitable de estos grupos de jóvenes adolescentes.

Los recursos de rehabilitación no están adecuados a las necesidades del colectivo juvenil. En ocasiones, se exige que tengan un diagnóstico de enfermedad grave y duradera, pero a esas edades ¿qué entendemos por enfermedad mental grave y duradera? Hacemos verdaderas cabriolas transicionales por separar la población juvenil de la adulta, que no coincidan en horarios y actividades para evitar que exista una identificación con las personas adultas con procesos de salud mental de trayectoria más larga. Pero si la multirealidad es cambiante, multifactorial, y putoevoluciona mucho más rápido que nuestras estrategias y tratamientos ¿por qué continuamos con idénticos sistemas de intervención desde hace años? ¿por qué los pliegos de prescripciones técnicas que rigen los contratos de gestión no cambian a las nuevas complejidades de la realidad social juvenil? En esto habría que profundizar mucho. Como auténticas cebolletas de veteranía seguimos clasificando por etiquetas, y sin apenas realizar autocrítica, patologizamos lo que evolutivamente llega a ser “normal”. No paramos a explorar sus entornos, sus crianzas, su situación sociocultural, la precariedad de sus padres, los traumas que les acompañan, el miedo que deben sentir al encontrarse con adultos con su misma etiqueta. Y, ¿alguna vez jugamos a sus juegos de guerra?

Creemos que habitualmente nos escondemos detrás de rígidas normativas, que imponen un estilo de vida que no les corresponde. Interponemos límites porque nos cuestionan, nos separamos en vez de buscar lo que nos regalan, y aprehender conjuntamente: que todas tenemos miedos. Resulta paradójico cómo los recursos parecen domesticar sus instintos infanto-juveniles, desnudando su infancia interrumpida con sometimiento de poder. Bien, si conseguimos que se adapten a la sociedad que les espera, aunque sepamos no les depare en muchos casos un futuro de prosperidad compartida. En los casos que no lo consigamos, sabemos que acaban siendo expulsados/as, sin saber qué hacer con ellas/os, y sin ser capaces nosotras de aceptar y reconocer nuestra insuficiencia y la de este sistema no-acogedor, que cosifica y despersonaliza (no nos cansaremos de decirlo).

Diariamente esa juventud nos pone delante de nuestros propios déficits como profesionales. Nos cuestionan y entramos a manejarlo bien desde el marco de poder y/o desde la confrontación. Pero eso en realidad no es técnico, sino defensas que actúan para proteger nuestra omnipotencia. ¿Tan duro es aceptar y decirnos a nosotras y a nuestros equipos: no sé qué hacer, no tengo ni remota idea de cómo ayudar a menganito? No, no, eso nos pondría en dirección y disposición de buscar soluciones, de aprender, de pensar alternativas y nuevas maneras de hacer, de construir realmente en equipo, sin esos rollos idílicos que acertadamente critica Sennett. Es más fácil y más amable protegernos tras la indicación y el marco normativo. Sólo decimos a la gente lo que tiene que hacer. No preguntamos por qué la gente hace o no hace. Ignoramos significados, narrativas e historias de cada persona. Queremos que hagan lo que hace la mayoría, como si la mayoría no hubiésemos enloquecido… Y luego tenemos que oír hablar del estigma, una y otra vez. Si, están todo el día, dale que dale, y dale que dale, con el estigma. Y luego vemos una persona no estigmatizada y solo sabemos orientar al disfraz del etiquetaje. No toleramos ni una maldita diferencia, aunque hipócritamente en la mutualidad y concordia nos guste contarnos que sí, que somos la hostia de tolerantes, que para algo somos expertos en salud mental ¿no? Somos expertas en decir a la gente lo que tiene que hacer. Con psicoeducación. Con habilidades de persuasión. Expertas en deslegitimar todo lo que no se adapta a un sistema corrompido de intereses económicos, egoístas y narcisistas de experticidad.

PROPOSICIONES

[…] si hacemos preguntas no obtendremos más que respuestas,

mientras que si dejamos hablar seremos premiados con historias

(Colina, 2020, p. 140)

No podemos concluir este artículo sin arrojar propuestas deseables, soluciones posibles y recomendaciones, que tienen tres condiciones previas indiscutibles, exigibles. La primera condición es que nos arremanguemos colectivamente. La segunda es que no contengamos el pensamiento crítico. Sí, ese pensamiento constructivo que resulta necesario para cambiar el mundo y no a la persona usuaria. Y la tercera es tener tiempo:

⌛ para pensar: con la persona, con el grupo, con la comunidad y con la sociedad;

⌛ para fomentar la creatividad e ilusión;

⌛ para aprender y formarnos;

⌛ para escuchar sentidamente;

⌛ para intercambiar en equipo;

⌛ para cuestionarnos e incomodar;

⌛ para vincular y dar colodronista afecto profesional;

⌛ para acompañar: dónde, cómo, cuándo, cuánto las personas necesiten;

⌛ para respetar tiempos de proceso, y acompañar en la responsabilidad;

⌛ para que no se quede nadie atrás;

⌛ para generar redes de apoyo consistentes, capaces de sostener, y donde la agencia y la participación sea real;

⌛ para promover ligereza entre las diferentes redes, consejerías;

⌛ para que los procesos fluyan y no se estanquen;

⌛ para encontrar sentido a lo que hacemos;

⌛ para conseguir cambios reales en la comunidad, atendiendo a razones de equidad, de justicia social;

⌛ para garantizar cambios estructurales que permitan a las personas salir del modo supervivencia (no tener que enloquecer para poder vivir). Ejemplos: implantación de la Renta Básica Universal, acceso a empleo digno y bien remunerado para todo el mundo, acceso a una vivienda protegida, a la Salud Universal y a Servicios Sociales de calidad;

⌛ para cambiar entornos: que sean acogedores, que cuiden, que permitan convivencia y diversidad, que sean hospitalarios, que fomenten la tolerancia y la participación;

CONFLICTO DE INTERESES

La autora y coautor declaran la ausencia de conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS

A Miguel Ángel Martínez Barbero, psicólogo clínico en UCPP del H.U. José Germain; a Berna Villarreal, trabajadora social activista en Hospital Sant Pere Claver y presidenta de la ACPSM-AEN Catalunya; a Ana Moreno Pérez, psiquiatra y miembra de la Junta Directiva de la AMSM; a Inmaculada Liébana Gómez, terapeuta ocupacional en rehabilitación; y en suma, a todas las personas que conformamos la AMSM, y extensiblemente a la AEN-PSM.

BIBLIOGRAFÍA

-Balius, F., Pellejer, M. (2018). Desmesura. Una historia cotidiana de locura en la ciudad. Barcelona: Edicions Bellaterra.

-Bayle, M. S. (2007). La sanidad pública en peligro. Trabajo social hoy, (núm. Extra 2), 9-26. ISSN 1134-0991 (ejemplar dedicado a: Trabajo Social y Sistema Público de Salud).

-Carmona, M. y Padilla, J. (2022). Malestamos. Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Capitán Swing Libros.

-Colina, F. (2020). Sobre la locura. El arte de no intervenir. Enclave: Madrid. (primera edición 2013).

-Díez, I. (2023). De las notas de un trabajador social: revisión de violencias con una mirada comprensiva al sinhogarismo[5]. Trabajo Social Hoy No. 99 (27-50). doi: 10.12960/TSH 2023.0008

-Eito, A. y Gómez, Mª. J. y Matías, A. (2023). Una reflexión sobre la situación actual del trabajo social crítico. Servicios Sociales y Política Social. XL (129), p.p. 39-50. ISSN: 1130-7633

-Han, B-C. (2019). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

-Lema, B. (2023). El Cuerpo de Cristo. Bilbao: Astiberri (título original Des maux à dire).

VV.AA. (2022). Salud mental y capitalismo. Madrid: Cisma (primera edición publicada en 2017).

-Woolf, V. (1992). Una habitación propia. Seix Barral: Barcelona (original publicado en 1967, tomado de dos conferencias previas dadas en 1928, Newhan, Londres).

-Woolf, V. (2008). Una habitación propia. Seix Barral: Barcelona (original publicado en 1967, tomado de dos conferencias previas dadas en 1928, Newhan, Londres).

NOTAS A PIE DE PÁGINA

[1] Carmona, M. y Padilla, J. (2022). Malestamos. Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Capitán Swing Libros.

[2] […] “un buitre que eternamente les mordía el hígado y les picoteaba los pulmones: el instinto de posesión, el frenesí de adquisición, que les empujaba a desear perpetuamente los campos y los bienes ajenos, a hacer fronteras y banderas, barcos de guerra y gases venenosos; a ofrecer su propia vida y la de sus hijos” (Woolf, 1992, p.55).

[3] “La externalización de la prestación de servicios de salud, no se asocia con mejoras en la prestación de servicios y, en cambio se asocia con un aumento de las muertes entre los pacientes” (However, our results suggest that these processes, manifesting in the outsourcing of health-care provision, are not associated with improvements in service provision, and instead have been associated with increased deaths among patients) Lancet Public Health 2022, p.644. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667%2822%2900133-5.pdf

[4] Hertz, N. (2002). EL PODER EN LA SOMBRA. La globalización y la muerte de la democracia. Barcelona: Planeta Historia y Sociedad.

[5] Primer premio 2024 del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, al mejor artículo científico publicado en 2023 en la revista Trabajo Social Hoy.